kiitos.

「食品添加物は身体によくない」とさまざまなメディアで頻繁に言われているけれど、はたして本当にそうなのだろうか? 食に関するさまざまな情報があふれる時代。翻弄されないためにも、正しい知識を身につけておきたい。そのうえで、自分にとって必要なものと不必要なものを見極めよう。

食品添加物について、巷で囁かれる噂の数々。不安をかき立てるものもあれば、もっともらしいものも。本当のところはどうなんだろう?

Index

- 1 食品添加物にまつわる噂の真相Q&A

- 1.1 Q. 食品添加物は、味や原材料の品質をごまかすために入れているんじゃないの?

- 1.2 Q.食品添加物には、発がん性や毒性があるんですよね?

- 1.3 Q. 食品添加物は自然には存在しないものからつくられているの?

- 1.4 Q. 赤色○号という風に、いかにも化学物質的な着色料を使うなら、天然の方がイメージがいいのでは?

- 1.5 Q. 化学物質を体内に取り入れるのって身体に悪いんじゃないの?

- 1.6 Q. 植物由来など、天然の方が安心ですよね?

- 1.7 Q. 既存添加物は、天然の添加物として、昔から使われているから安全だと言われているけど、本当に安全性は確認されているの?

- 1.8 Q. 食品添加物を組み合わせると身体に悪い物質ができるの?

- 1.9 Q. 日本で使われている添加物の種類は、海外よりも多いって本当?

- 2 食品添加物の豆知識

- 3 教えてくれたのは……

食品添加物にまつわる噂の真相Q&A

Q. 食品添加物は、味や原材料の品質をごまかすために入れているんじゃないの?

A. 「質の悪い肉の味を、食品添加物を使ってごまかしている」という噂も聞きますが、食品添加物が悪いのではなく、質の悪い原材料を使うメーカーのモラルが低いと言わざるをえません。法律では品質をごまかすような使い方は認められてはおらず、そういった使い方をするメーカーが存在するとしたら、ある意味で、食品添加物のデメリットと言えるかもしれません。(松浦先生)

Q.食品添加物には、発がん性や毒性があるんですよね?

A. そもそも発がん性のあるものは、食品添加物としては使えません。この噂は、安全性試験から得た情報が元になっていると思われますが、それは試験管内や、実験動物での話。この試験は、安全な摂取量を知るために、あえて毒性が出るまで行いますから、人が摂取する量での毒性はないのです。砂糖や塩、カフェインも、大量に摂取すれば毒になります。(松浦先生)

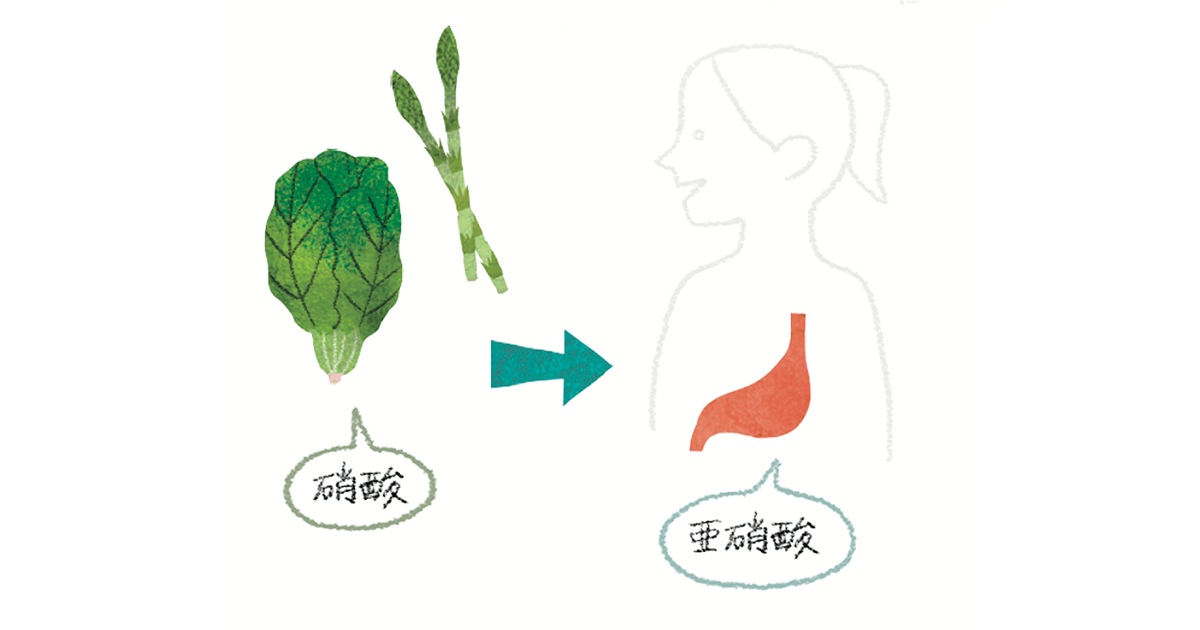

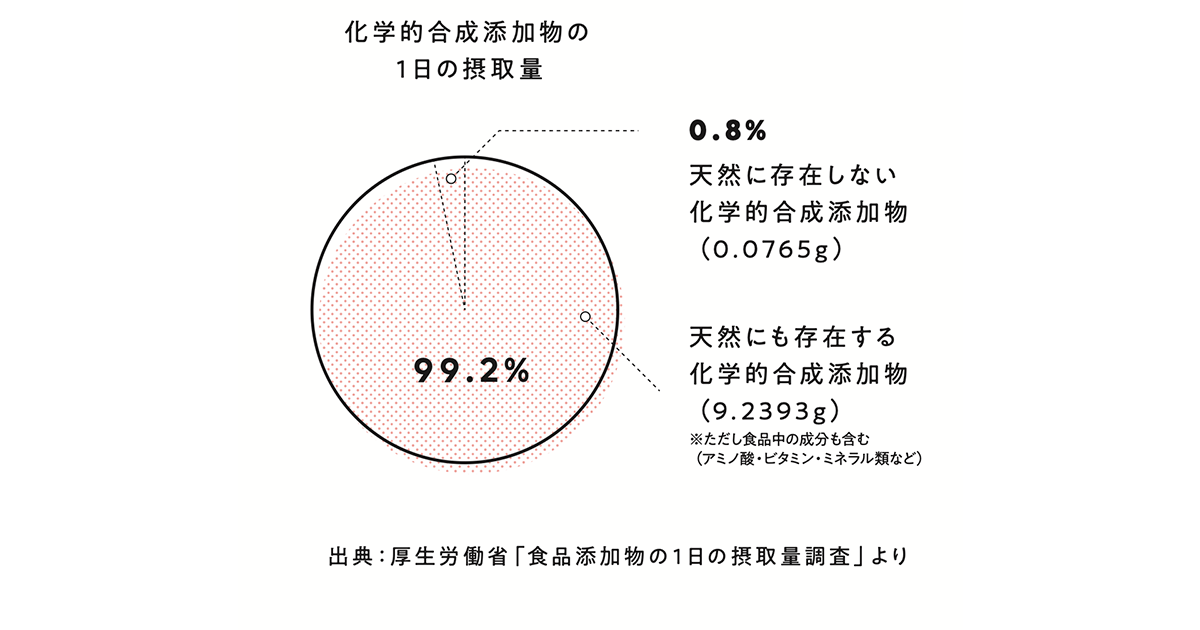

Q. 食品添加物は自然には存在しないものからつくられているの?

A. 化学的に合成した食品添加物は、自然界に存在しないものだと思われがちですが、食品添加物のうち、99.2%は自然界に存在するものを化学的に合成したもの。調味料に使用されるアミノ酸や酸味料に使用されるクエン酸や乳酸、酸化防止剤として用いられるビタミンCやビタミンE、発色剤として使用される亜硝酸ナトリウムなどです。(松浦先生)

Q. 赤色○号という風に、いかにも化学物質的な着色料を使うなら、天然の方がイメージがいいのでは?

A. 天然の着色料と合成の着色料の大きな違いは退色しやすいかしやすくないか、ということ。合成着色料は光や酸素に触れても退色しにくく、ごく微量で色をつけることができます。いっぽう、天然の着色料は退色しやすかったり、ある程度の量を入れないと着色できないものが多いのです。酸化による退色を防ぐために、酸化防止剤を添加したり、着色料の使用量が多くなることから、コストが上がることも。(松浦先生)

Q. 化学物質を体内に取り入れるのって身体に悪いんじゃないの?

食品添加物を摂取すると、化学物質が体内に取り入れられて身体によくない、という噂もありますが、タンパク質、ミネラル、糖質なども化学物質であり、これらは、食品添加物から摂取するよりも、肉・魚・野菜といった、食品から摂取する方がはるかに多いのです。また、化学的に合成した食品添加物も自然界に存在するものから合成されることがほとんどなのです。(松浦先生)

Q. 植物由来など、天然の方が安心ですよね?

A. そうとも言えません。ジャガイモの芽やその付近にはソラニンという天然毒素がほんの少し含まれているように、植物にも注意が必要なものがあります。また、植物は草食動物の食害や病原菌からの感染から身を守るために、化学物質を出しているものも。だからこそ、既存添加物(天然添加物)においても、安全性のチェックを行っています。(松浦先生)

Q. 既存添加物は、天然の添加物として、昔から使われているから安全だと言われているけど、本当に安全性は確認されているの?

A. 古くからの食経験があるからと言って安全とは言いきれませんし、上のアンサーにもある通り、天然だから安全とも言えません。1995年に食品衛生法が改正され、1996年から既存添加物(天然添加物)においても、過去の文献やデータなどから安全性をチェックするようになり、アカネ色素など、発がん性があるものも見つかり、当時489品目あったものが、現在では357品目に減っています。(松浦先生)

Q. 食品添加物を組み合わせると身体に悪い物質ができるの?

A. 食品添加物同士の相互作用については、組み合わせが膨大すぎて証明できない、というのが本当のところ。ただ、食品添加物の化学物質よりも食品から摂取する化学物質(アミノ酸やビタミン・ミネラル類など)の量の方がずっと多く、化学物質同士の相互作用を考えるのであれば、添加物だけでなく、食品に含まれる化学物質との相互作用も考えなければなりません。だからこそ、一つひとつの添加物について安全性の評価をしているのです。(松浦先生)

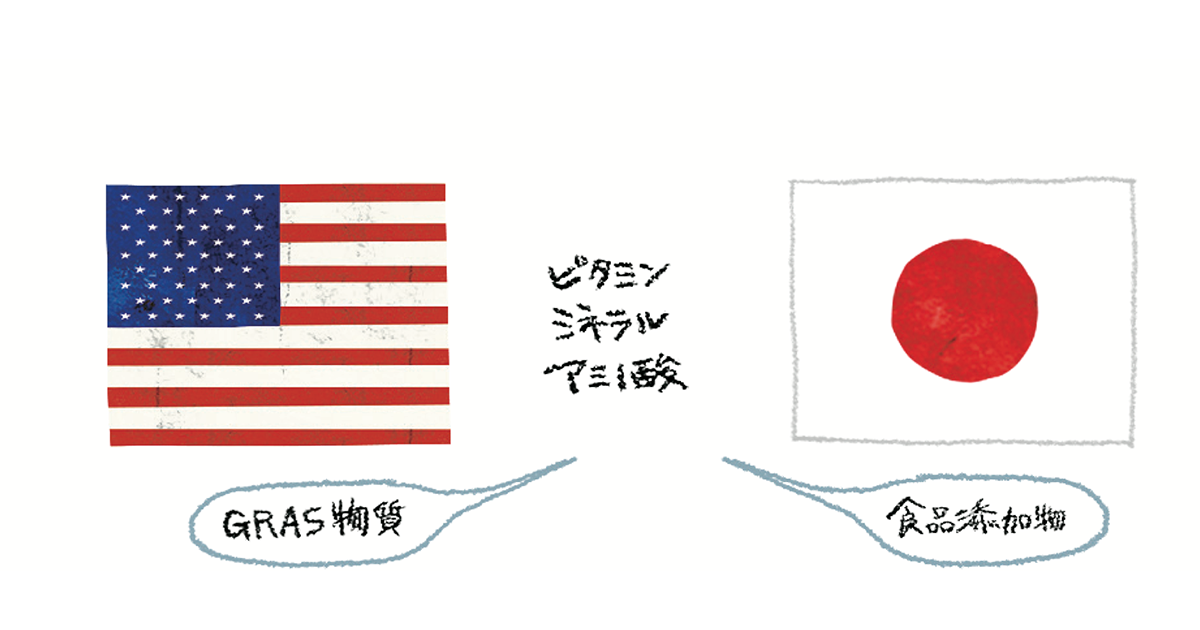

Q. 日本で使われている添加物の種類は、海外よりも多いって本当?

A. 本当です。これは、ビタミンやミネラル、アミノ酸なども、日本では食品添加物に含まれているからです。アメリカではGRAS物質といって、食品添加物には分類されず、オーストラリアや欧州では、着色料も別の分類になります。食品添加物に指定されるには、安全性試験と国の認可が必要不可欠。添加物の種類が多い少ないではなく、安全性が確保されているかどうかが大切。(松浦先生)

食品添加物の豆知識

1. 食品添加物はどこにどのように表示されているの?

商品を選ぶ情報として、食品に使用された食品添加物は商品に表示されている。食品を入れる容器や包装に表示され、生鮮食品と加工食品では表示が異なる。原則として使用したすべての食品添加物が表示されるが、例外として、最終食品に残らないものは表示が免除され、複数を組み合わせてひとつの効果を発揮するもの(香料・調味料・乳化剤など)は、一括名で表示することができる。

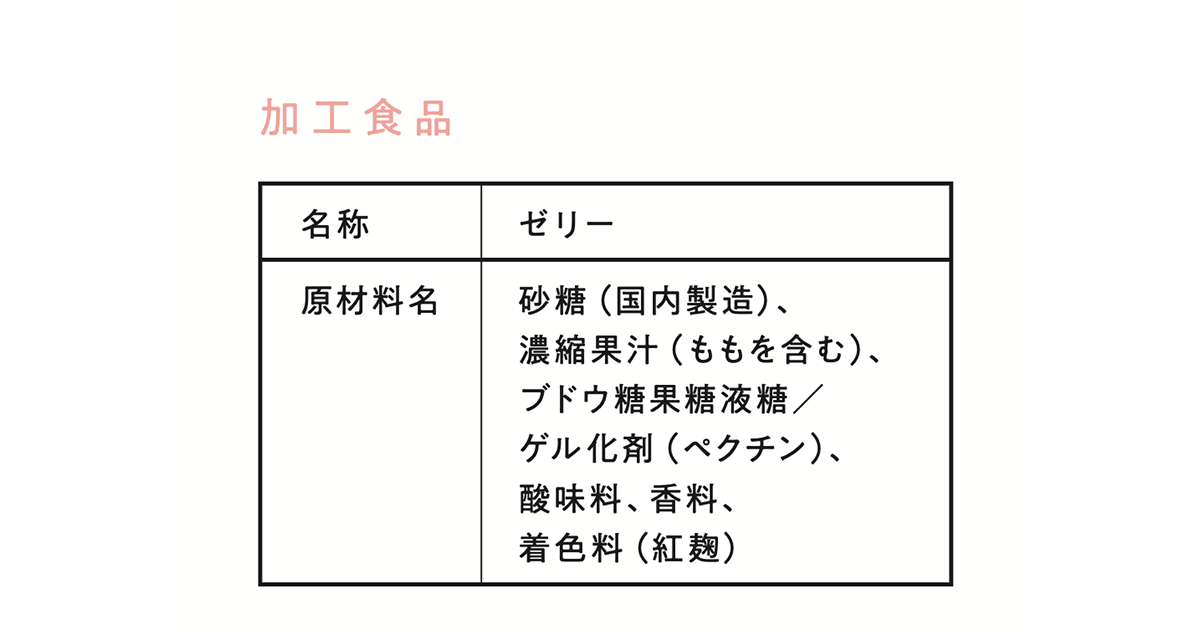

加工食品

表示の枠内にある添加物欄または原材料名欄に、食品中の量が多いものから順に物質名で表示される。原材料欄とは別に欄を設けて表示したり、上図のように「/」で区切ったり改行するなど、原材料名と明確に区分して表示。

生鮮食品

箱や袋といった容器包装に入れられている場合は、加工食品と同様に、上図のように、容器包装に表示されている。生鮮食品はバラ売りにされていることも多く、その場合は、ポップや値札などに表示されている。

2. 同じ加工食品であれば、食品添加物の種類が多いほど摂取量も多くなるの?

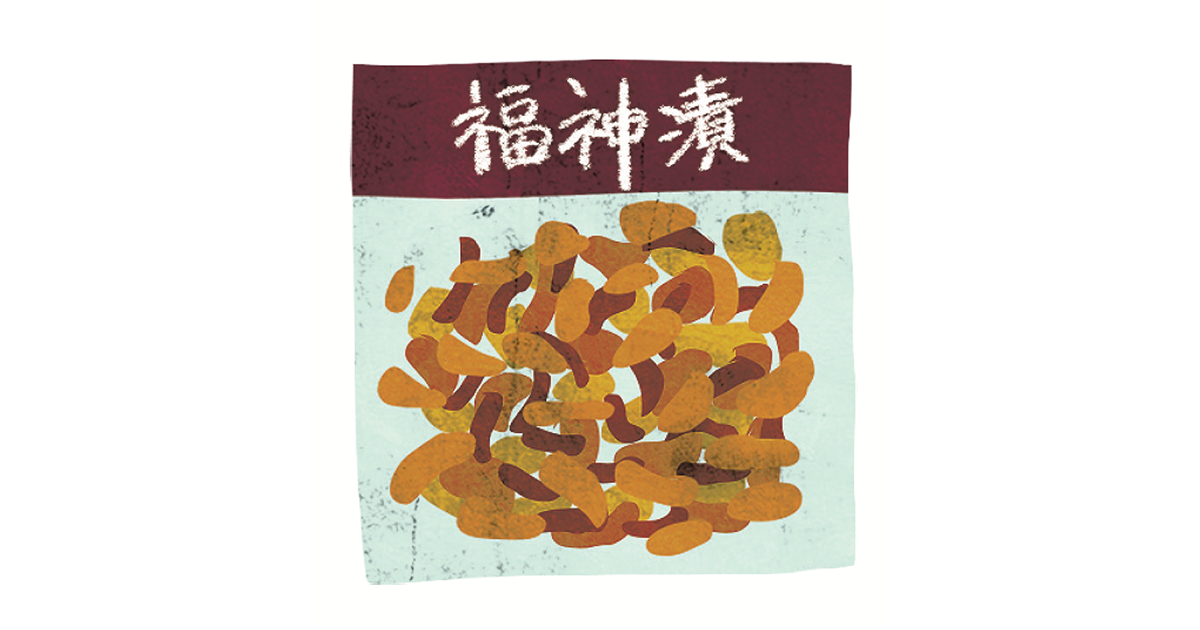

福神漬①

添加物:調味料(アミノ酸等)、酸味料、クチナシ色素、パプリカ色素、酸化防止剤(ビタミンC)、香料

福神漬②

調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、着色料(黄4・黄5・赤102)、香料

食品添加物の種類が多いから、摂取量も多く含まれる成分と反応してなるのかと思いきや、そうとも限らない。発がん物質である福神漬によくある食品添加物を例に挙げると、「ニトロソ化合物」を生成します。上記①の表示では着色料は2種類、上記②の表示では3種類。いっぽう、①の表示では着色料が酸化防止剤の前にあり、②では、酸化防止剤のあとに着色料が表示されている。つまり、①は酸化防止剤よりも着色料が多く使用され、②は着色料の使用量が少ないと言える。

3. 「酵母エキス」や「ブドウ糖果糖液糖」は食品添加物ではないの?

1にある「加工食品」の表示の、/より前、または、改行される前に表示されているものは原材料、つまり「食品」に分類される。酵母エキスは酵母から抽出されたアミノ酸やビタミン・ミネラル類を含むエキスで、ブドウ糖果糖液糖は、とうもろこしなどのデンプンが原料。どちらも、簡単な方法で抽出され、食品添加物ほどの純度がないことから、食品として分類されている。

教えてくれたのは……

武庫川女子大学 食物栄養科学部教授 財団法人日本食品化学 研究振興財団評議委員

松浦寿喜 先生

薬学博士・薬剤師。大手製薬会社に研究員として勤務後、現職。食品添加物や食品成分について調査・研究する、食品衛生学のエキスパート。「MOTTO!食品衛生」と題したウェブサイトで情報を公開している。

illustration:Fumie Maejima edit&text:Masayo Okegawa re-edit:Yuri Iwata[press lab]

※kiitos. vol.21(2021年9月21日発売)より抜粋。

PICK UP !

-

( FASHION )【FUDGE FRIEND】オフィシャルガール二期生が加入してパワー...

-

( FASHION )本日発売!『FUDGE』2026年2月号は『 Color Balance 色のい...

-

( CULTURE & LIFE )《BROOKS》とコラボしたランニングイベントを2月14日(土)東...

-

( FASHION )大人気につき追加生産決定!FUDGE FRIEND・UMIとつくったニッ...

-

( WORLD SNAP )夕暮れ時のサンマルタン運河沿いで夕闇に溶けそうなお洒落な...

-

( CULTURE & LIFE )今の気分で占う! 7/25〜8/8の運勢 恋愛/仕事/金運 は?この...

-

( FASHION )アイコニックな「キツネ」にくぎ付け!《メゾン キツネ》×《C...

-

( WORLD SNAP )ざっくりニットワンピを主役にレザーブーツを合わせて秋らし...

RANKING

FUDGE CHOICE

-

《BROOKS》とコラボしたラン...

-

《ナイキ》オシャレなあの子...

-

Reboot of a Parisienne パリ...

-

《イプサ》のセラム アクティ...

-

MY COLOR、MY DAMD!《ダムド...

MORE

MORE

人気のキーワード

PRESENT & EVENT

\初心者&一人参加歓迎!/ 【FUDGE RUN CLUB supported by BROOKS】 2月14日(土)に一緒に走る仲間を募集中 FUDGE.jpの読者限定イベント「オトナの部活動【ランニング部】」15回目 […]

編集部から配信されるメールマガジンやプレミアム会員限定プレゼント、スペシャルイベントへの応募など特典が満載です。

無料でご登録いただけます。